基本理念は食料安保の確保

基本法は1999年に制定された。農産物市場の開放が進み、食料自給率が低下し続ける中で、その向上を目指すことにしたのが最大のポイント。だが農政は有効な手を打つことができず、自給率はいっこうに高まらなかった。

改正に向けて政府の背中を押したのは、2022年に始まったウクライナ戦争だ。穀物や肥料の国際相場が高騰し、農業経営や家計を圧迫。気候変動や日本の経済力の低下といった状況の変化も重なり、改正を決断した。

改正の狙いを端的に示すのが、基本理念として第1条に「食料安全保障の確保」を盛り込んだことだ。将来的に日本の食料安保が脅かされる可能性がゼロではなくなったことを、政府が認識したことを意味している。

穀物の国際相場が高騰した

輸出で食料の供給能力を維持

ではそれが農業経営にどう影響するのだろうか。わかりやすいのが、輸出の振興が食料安保の確立につながると位置づけたことだ。食料の供給能力の維持に資するからだ。そこで第2条に「海外への輸出を図る」と明記した。

政府は従来から、農林水産物や食品の輸出額を2030年に5兆円にする目標を掲げている。2023年は1兆4547億円と、11年続けて過去最高を更新した。海外での日本食の人気や円安を追い風に、目標達成を目指す。

基本法に明記したことで、今後は輸出に取り組む事業者への後押しが一段と強化されることが予想される。海外市場の開拓を考えている農家や産地にとっては大きなチャンス。政府の支援メニューのチェックが重要になる。

コメの輸出に期待が高まっている

「合理的な費用」をこれから検討

さまざまなコストの高騰を受け、農業界の関心が高い農産物の価格形成についても、第2条に関連する文言が盛り込まれた。「持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるようにしなければならない」という文章だ。

それをどう具体化するかについては、今後の議論に委ねられた。岸田文雄首相はこの点に関し、国会審議の中で法制化も視野に検討していく考えを表明した。2025年の通常国会に関連法案を提出するかどうかが焦点になる。

農業界の一部にはコストを価格に転嫁する仕組みを望む声がある一方、消費者に食品を売る立場にある小売業者などの間には慎重論が根強い。まずは「合理的な費用」にいて適切な指標を設けることが課題になるだろう。

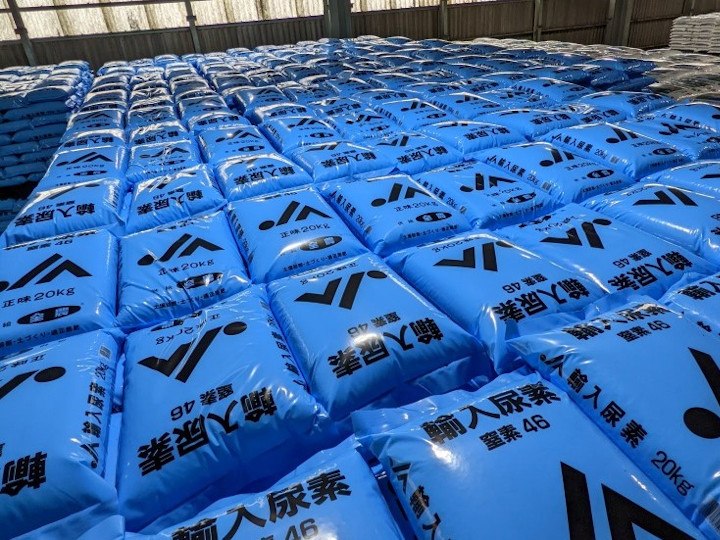

肥料の高騰が農業経営を圧迫している

水田の畑地化や国産肥料の推進を明記

基本法は農政全体で目指すべき方向を示すための法律であり、改正のポイントは当然ながら多岐にわたる。それぞれたっぷり解説を要するテーマだが、「輸出と価格転嫁」以外の論点についても簡単に触れておきたい。

その一つが、「みどりの食料システム戦略」だ。第3条で「(食料システムについて)環境との調和が図られなければならい」と宣言することで、農林水産省はみどり戦略が揺るがない方針であることを明確にした。

稲作から畑作への転換という流れを示すのが、第29条にある「水田の汎用化及び畑地化」という言葉だ。小麦や大豆などの増産が念頭にあると見られる。輸入依存を改める支援策をいかに具体化できるかに注目が集まる。

国内生産の強化に関しては、第42条で「輸入に依存する農業資材及びその原料について、国内で生産できる良質な代替物への転換の推進」を提起した。下水汚泥による肥料の生産や堆肥(たいひ)の積極活用が課題になる。

埼玉県が下水汚泥から製造した肥料

法改正を食料政策の議論の出発点に

最後に条文の中身とは別の角度から、筆者の感想に触れておこう。食料安保は国民の生命に関わる重大なテーマであり、本来なら「国民的な議論」が求められる。だが国民が広く法改正に関心を抱いたとは言いがたい。

無理もないと思う。さまざまな食品の価格が上がり、家計は間違いなく圧迫されている。だが一方で、大量の食品が日々廃棄されている現実を多くの人が目の当たりにしている。食料安保の重要性を切実には感じにくい。

ウクライナ戦争による穀物価格の高騰で、北アフリカや中東の貧困層は飢餓に直面した。その深刻さと比べれば、いくら食費のやりくりが以前より難しくなったと言っても、日本は依然として「平時」の中にある。

だが穀物や肥料の多くを輸入に頼る状態を放っておけば、危機が現実のものとなる日がいつか来るかもしれない。その可能性を視野に入れて、今回の法改正を、食料政策を長期的に練るための出発点にすべきだと思う。